Des forêts vivantes pour demain ?

L’illustration présente un paysage forestier d’aujourd’hui avec ses atouts et fragilités.

La brochure ci-après explique chaque zone de la forêt.

L’illustration présente un paysage forestier d’aujourd’hui avec ses atouts et fragilités.

La brochure ci-après explique chaque zone de la forêt.

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier Ministre norvégien (1987).

En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations unies, officialise la notion de développement durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable.

Dispersion, éparpillement naturels des semences végétales à la surface de la terre ou des eaux. Les cellules nouvelles ou spores se séparent d'ordinaire de la plante qui les a formées et servent à la dissémination de l'espèce.

Une fourche désigne la structure où un tronc ou une grosse branche se divise en deux tiges de diamètre à peu près équivalent.

Les forêts publiques françaises sont gérées de façon "multifonctionnelle". Concrètement, cela signifie que la gestion menée par les forestiers valorise à la fois les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts, et participe à l'aménagement du territoire. Les forêts ainsi gérées offrent des services précieux :

Les coupes dites de "régénération" visent à apporter progressivement de la lumière aux jeunes pousses et permettent à la forêt de se renouveler. Couper des arbres mûrs apporte de la lumière au sol, ce qui favorise l'installation et la croissance des petits semis (= jeunes arbres) naturels qu’ils auront donné avant d’être récoltés. La relève est ainsi assurée !

Lorsqu’ils arrivent à maturité (à partir de 150 ans pour un chêne et 55 ans pour un épicéa par exemple), les arbres de gros diamètre sont récoltés lors de coupes progressives de régénération et seront sciés avant d’être utilisés dans notre quotidien pour la construction, la menuiserie, l’ébénisterie...

La coupe rase (ou coupe à blanc) est unique et non progressive. Les arbres de même âge ayant poussé en même temps (futaie régulière) sont coupés en une seule fois, sans que les jeunes pousses soient encore installées.

Voici les principales raisons pour lesquelles un forestier organise une coupe rase :

La "coupe d'amélioration", aussi appelée "coupe d'éclaircie", intervient régulièrement sur les jeunes forêts et accompagne la croissance des arbres. Elle consiste à abaisser régulièrement la densité des jeunes arbres sur une surface forestière, en récoltant les arbres les moins prometteurs pour permettre aux plus vigoureux de se développer.

La sélection, effectuée par les forestiers, se fait en fonction de divers critères (vigueur, forme, rectitude, défauts…). Les bois récoltés sont les moins prometteurs, principalement des petits bois et bois de diamètres moyens utilisés par les industries de panneau de particules ou les papeteries. Ils peuvent aussi être sciés et valorisés en charpentes agglomérées.

Plusieurs coupes d'amélioration se déroulent tout au long de la vie d'une forêt. Dans une sapinière, par exemple, il faut compter en moyenne 5 coupes d’amélioration sur 100 ans.

Tronc de l'arbre abattu, écimé et débarrassé du houppier ainsi que des branches.

Cette pratique sylvicole consiste à désigner, au marteau ou à la peinture, les arbres à récolter au profit d’autres beaux arbres qui vont poursuivre leur croissance et auront plus de place pour se développer.

Ces marques sur l'écorce indiquent qu’ils seront bientôt coupés pour commencer une seconde vie dans nos maisons ou nos bureaux, sous forme de charpentes, de mobiliers ou d’éléments de décoration. Au cours de cette opération, les forestiers marquent aussi à la peinture de couleur chamois, les arbres à conserver pour la biodiversité (arbre à cavités, vieil arbre...).

Ensemble des végétaux, incluant les arbres non dominants et le bois mort, croissant sous la partie supérieure des arbres.

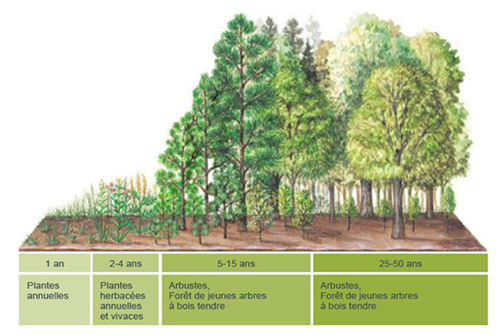

Une succession végétale consiste en une suite et l'ensemble des stades de la végétation d'un territoire donné qui évolue à cause des changements des conditions écologiques. En forêt, la succession végétale se fait par étapes successives :

Au cours d'une exploitation forestière, le débardage consiste à transporter les arbres abattus jusqu'à une zone de dépôt accessible par un camion (située le plus souvent près d'une route). Cette opération est réalisée par l'entreprise forestière en charge du chantier. Il existe différents moyens pour sortir du bois de la forêt : engins mécanisés, chevaux, câble-mat…

En forêt, les cloisonnements sont des chemins particuliers. Ils permettent aux engins forestiers (porteurs, débardeurs, abatteuses…) et aux ouvriers sylviculteurs de circuler au cœur des parcelles pour entretenir et gérer la forêt. L'objectif de ces chemins est majeur pour la biodiversité et l'avenir des forêts : ils limitent le passage des machines à des zones spécifiques et préservent ainsi les sols de toute la forêt. Les forestiers, en tenant compte des caractéristiques naturelles du milieu, veillent à ce que ces chemins passent par des endroits adaptés, préservant les espèces.

Il existe deux types de cloisonnements : les cloisonnements d'exploitation et les cloisonnements sylvicoles.

Les espèces ou organismes saproxyliques sont ceux dont le cycle de vie est associé, directement ou indirectement, au cycle de dégradation du bois mort ou dépérissant. Parmi eux, on trouve par exemple des champignons, des bactéries, et des insectes, notamment les termites et les Coléoptères.

La gestion sylvicole ou sylviculture est la culture de la forêt. C’est-à-dire, toutes les interventions du forestier pour produire du bois de manière durable en tenant compte de l’ensemble des enjeux liés à la forêt.

Concrètement, ce sont des opérations techniques (études, travaux d’amélioration, entretien, coupes de régénération, coupes d'éclaircie, coupes définitives, plantations, …), qui nécessitent un savoir-faire technique, des observations et une intervention des forestiers à toutes les étapes de la vie des arbres.

Un microhabitat est un habitat de petite taille pour les animaux. Il est généralement le support d’une

biodiversité particulière (espèces ou groupes d’espèces) qui utilisent ce support pour se développer,

nicher ou se nourrir. Chaque habitat a une exposition subtilement différente à la lumière, à l'humidité, à la température, aux mouvements de l'air et à d'autres facteurs. Plus il y a de microhabitats habités dans une forêt, plus il y a de biodiversité.

Le diamètre est la plus grande largeur du tronc de l'arbre. Le technicien forestier le mesure à 1,30 m pour avoir un diamètre moyen entre le pied du tronc qui est plus large pour les racines, et le sommet du tronc qui est plus fin.

Le houppier est la partie supérieure de l'arbre. Il comprend les branches et les feuilles.

Le concept de « vulnérabilité » vise à localiser les zones où les risques sont les plus élevés.

La résilience d’une forêt dépend de sa capacité à s’adapter aux changements climatiques et à maintenir l’ensemble de ses fonctions.

Organisme dont le régime alimentaire est constitué uniquement d’animaux ou de matières animales.

Partie de la racine qui est recouverte de poils absorbants.

Tissu renfermant les vaisseaux qui conduisent la sève brute.

Structures en forme de tubes dans lesquels circule la sève qui est transportée dans les différentes partie d’une plante.

Tube permettant le transport d’une cellule reproductrice mâle vers une une cellule reproductrice femelle chez les plantes à fleurs.

Ensemble de cellules semblables les unes aux autres qui contribuent à une même fonction dans l’organisme (épiderme...).

Relation durable entre deux organismes et qui est bénéfique pour les deux partenaires.

Fait d’exploiter outre mesure certaines ressources de la planète.

Structure comprenant un orifice qui peut s’ouvrir ou se fermer, présent principalement sur la face inférieure des feuilles des végétaux et permettant l’échange de gaz entre l’intérieur de la plante et l’extérieur.

Tige permettant une reproduction asexuée.

En écologie, partie exploitable de la population d’une espèce dans une zone donnée. Il peut être estimé par la mesure de l’effectif et/ou de la biomasse.

Roches présentes sous le sol.

Liquide formé dans les feuilles des végétaux verts et contenant la matière organique fabriquée lors de la photosynthèse. Ce liquide est redistribué à toutes les parties de la plante par des vaisseaux conducteurs spécifiques et différents de ceux qui conduisent la sève brute.

Liquide puisé dans le sol par les racines et permettant la distribution de l’eau et des sels minéraux aux organes de la plante. Elle circule dans la plante dans des vaisseaux conducteurs spécifiques et différents de ceux qui conduisent la sève élaborée.

Liquide qui circule dans des vaisseaux entre les différents organes de la plante.

Bénéfice retiré par les humains du fonctionnement des écosystèmes.

Adjectif désignant les plantes qui restent vertes toute l’année.

Mise en place des graines dans une terre préparée.

Substance provenant de roches indispensables au fonctionnement des organismes.

Mécanisme de l’évolution lié au fait que les individus qui présentent des caractères avantageux se reproduisent plus que les autres ce qui explique que ces caractères soient plus fréquents chez des descendants d’une population.

Ensemble de connaissances acquises par des expériences, enquêtes ou démonstrations, et validées par la communauté scientifique. Un savoir scientifique est susceptible d’être confirmé ou réfuté à tout moment.

Variations des conditions atmosphériques au cours de l’année (saison chaude/saison froide...).

Tige horizontale souterraine de certaines plantes vivaces.

Action de couvrir à nouveau une surface avec des végétaux notamment dans le but de fixer le sol.

Ressource qui se renouvelle assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l’échelle de temps humaine.

Ressource consommée par les humains plus rapidement qu’elle ne se forme.

Ressource qui se renouvelle trop lentement pour être considérée comme inépuisable à l’échelle de temps humaine : son stock est limité.

Ressource minérale ou biologique indispensable à la vie de l’être humain et à son activité économique. Elle peut être renouvelable ou non.

Ressource présente dans la nature indépendamment de l’action des humains.

Zone terrestre ou maritime qui bénéficie d’une réglementation particulière permettant sa protection.

Stocks d’une ressource pouvant être exploitée de façon rentable avec les techniques disponibles.

Représentation de qui mange quoi (ou qui) dans un milieu donné, ces relations trophiques reliant par conséquent les organismes entre eux.

Représentation graphique des relations entre plusieurs espèces dans un écosystème.

Mode de reproduction avec fécondation faisant intervenir deux parents de sexe différent.

Chez certains êtres vivants, mode de reproduction sans fécondation, permettant d’obtenir, à partir d’un seul individu, plusieurs descendants identiques entre eux et identiques à la plante mère, c’est-à-dire un clone.

Fait de produire de nouveaux individus appartenant à la même espèce.

Fait de restaurer de manière contrôlée un milieu pour qu’il se retrouve à nouveau dans les conditions dans lesquelles il se trouvait avant d’être dégradé ou détruit.

Reconstitution des arbres de la forêt à partir des graines des arbres coupés.

Augmentation de la température moyenne des océans et de l’atmosphère.

Organisme qui doit se nourrir de matière organique provenant d’autres êtres vivants.

Être vivant qui ne se nourrit pas d’autres êtres vivants et donc capable de fabriquer sa matière organique en se nourrissant uniquement de matière minérale (eau, sels minéraux, dioxyde de carbone) à condition d’être à la lumière.

Elément issu d’une expérience qui sert à prouver la solidité d’un fait ou d’une théorie.

Relation entre deux espèces, où l’une (le prédateur) se nourrit de l’autre (sa proie).

Ensemble d’individus appartenant à la même espèce et qui partagent le même milieu de vie.

Transport et dépôt des grains de pollen sur le pistil d’une fleur.

Grains produits et libérés par les étamines de la fleur et renfermant des cellules reproductrices mâles.

Excroissance de certaines cellules de la racine. Quand ils sont présents sur les racines des plantes (en particulier des arbres), ils assurent l’absorption d’eau et de sels minéraux du sol qui passent alors dans la plante.

Chez les plantes à fleurs, partie femelle constituée entre autres d’ovaire(s) et d’ovule(s).

Organisme dont le régime alimentaire est constitué uniquement de végétaux ou de matières végétales.

Processus qui permet aux végétaux chlorophylliens de produire leur matière organique (glucose) à partir de matière minérale (eau et dioxyde de carbone) et d’énergie lumineuse. Elle s’accompagne d’un rejet de dioxygène.

Tissu renfermant les vaisseaux qui conduisent la sève élaborée.

Ensemble des individus de toutes les espèces présentes à un endroit donné et à un moment donné, ainsi que les relations que ces individus entretiennent entre eux.

Produits qui détruisent les êtres vivants nuisibles pour les cultures (herbes, champignons, insectes…).

Partie de l’espace observé qui peut être décrite par son relief, les roches présentes, sa végétation et ses réalisations humaines.

Passage situé au-dessus ou au-dessous d’une infrastructure construite par l’homme et qui permet aux animaux de la traverser.

Fait de posséder des ancêtres communs.

Fait d’être réduit en parcelles, en fragments.

Association entre deux espèces, dont l’une héberge et est exploitée par la seconde, qui vit à ses dépens.

Valeur (température, luminosité, acidité par exemple) qui joue un rôle dans un phénomène donné.

Les ovules renferment des cellules reproductrices femelles ; ils sont contenus dans le pistil.

Cellule reproductrice de la femelle.

Organe reproducteur femelle qui produit des ovules.

Ouverture de petite taille qui permet une entrée ou une sortie de matière.

Ensemble de cellules et/ou d’organes fonctionnant les uns avec les autres et formant un être vivant.

Ensemble de tissus biologiques qui contribuent à une ou plusieurs fonctions dans l’organisme (la feuille…).

Matière qui sert à nourrir un être vivant, permettant par exemple sa croissance ou le renouvellement de ses cellules.

Structure arrondie se trouvant à l’intérieur des cellules.

Organe sphérique formé par l’association d’une multitude de bactéries rhizobium et d’une racine de plante de la famille des fabacées.

Liquide sucré sécrété par certaines plantes à fleurs.

Association symbiotique entre les filaments d’un champignon et les racines d’une plante.

Association temporaire et à bénéfice mutuel entre deux espèces.

Reproduction créant des clones de la plante mère sans fécondation.

Champignon qui forme des filaments recouvrant une surface.

Environnement où vivent les êtres vivants.

Représentation simplifiée du réel permettant d’étudier un phénomène.

Ensemble des conditions physiques (température, luminosité…) et chimiques (teneur en eau, en sels minéraux…) d’un écosystème.

Ensemble des animaux de très petite taille (souvent non visibles à l’œil nu) peuplant un milieu donné.

Appellation courante des micro-organismes.

Organisme non visible à l’œil nu, souvent composé d’ une seule cellule (virus, bactéries, certains champignons…) et observable seulement au microscope.

Être vivant invisible à l’œil nu.

Fine enveloppe de la cellule limitant le cytoplasme.

Matière produite par les êtres vivants. Ensemble des molécules constituées de molécules riches en atomes de carbone associés à d’autres atomes comme l’hydrogène, l’oxygène ou l’azote. Les glucides, les lipides, les protéines et les acides nucléiques font partie de la matière organique.

Matière produite par les êtres vivants et qui entre dans la composition de leurs différents organes.

Matière inerte. L’eau, les sels minéraux et le dioxyde de carbone sont des matières minérales.

Matière d’origine naturelle

Ce qui constitue les solides, les liquides et les gaz. On distingue en particulier la matière minérale et la matière des êtres vivants.

Reproduction asexuée par enracinement d’une partie aérienne de la plante mère.

Partie superficielle d’un sol forestier, formée de feuilles mortes, de débris végétaux et d’animaux en décomposition.

Tous les êtres vivants ont un lien de parenté entre eux car ils partagent une histoire commune. Les liens de parentés entre deux êtres vivants sont d’autant plus proches que cette histoire commune est longue.

Stade du développement de certains animaux entre l’œuf et l’adulte. Sa forme est différente de celle de l’adulte.

Qualifie le développement excessif d’un phénomène jugé néfaste (une plante invasive ou un insecte invasif dont le développement nuit à la biodiversité locale).

Se dit d’une espèce introduite dans un écosystème et qui y prolifère très rapidement (synonyme : envahissante).

Action réciproque (exemple : entre deux espèces).

Relation entre deux êtres vivants ou effet qu’exercent deux êtres vivants l’un sur l’autre.

Regroupement de plusieurs fleurs.

Conséquence de l’utilisation d’un système technique sur l’environnement.

Les espèces classées dans un même groupe sont plus proches parentes entre elles qu’avec les espèces qui sont extérieures à ce groupe. Voir aussi « Classification du vivant ».

Structure de dispersion des plantes à fleurs présente dans le fruit, issue de la reproduction sexuée, et qui renferme un embryon capable de se développer en une nouvelle plante en germant.

Gaz naturels (dioxyde de carbone, vapeur d’eau…) ou issus des activités humaines (dioxyde de carbone, méthane…) présents dans l’atmosphère et ayant la propriété de participer à l’effet de serre en renvoyant vers la surface une partie de la chaleur émise par la Terre, provoquant ainsi une élévation de la température de surface.

Partie de la plante résultant de la transformation de l’ovaire après fécondation de l’(ou des) ovule(s). Le fruit contient la (ou les) graine(s).

Partie d’une plante chlorophyllienne contenant les cellules reproductrices.

Union d’une cellule reproductrice mâle et d’une cellule reproductrice femelle qui aboutit à la formation d’une cellule-œuf, à l’origine d’un nouvel individu.

Utilisation d’une ressource visant à la préserver sur le long terme et à limiter les impacts négatifs de son exploitation sur l’environnement.

Changement des caractéristiques des individus des populations au cours du temps. L’évolution biologique peut conduire à l’apparition de nouvelles espèces ou à leur disparition.

Chez les plantes à fleurs, organe mâle qui libère les grains de pollen.

Ensemble des individus ayant des caractères communs, étant capables de se reproduire entre eux tout comme leurs descendants.

Ensemble des organismes et des caractéristiques physiques et chimiques qui entourent un être vivant.

Produit que l’on met dans la terre pour que les plantes poussent mieux.

Face à un aléa, population, biens, constructions et écosystème pouvant être menacés.

Source d’énergie dont le renouvellement naturel est rapide donc étant inépuisable à l’échelle de l’humanité.

Nombre d’individus présents dans un groupe (une population, un stock…).

Piégeage par l’atmosphère d’une partie de l’énergie thermique émise par le sol lorsque ce dernier est chauffé par le rayonnement solaire. L’élévation de la température moyenne de la surface de la Terre est causée par la présence de certains gaz dans l’atmosphère.

Phénomène naturel qui permet l’augmentation de la température de surface d’une planète sous l’effet de certains gaz contenus dans son atmosphère.

Ensemble caractérisé par un milieu de vie dont les conditions physiques et chimiques sont homogènes (biotope), par les êtres vivants qui le composent (biocénose) et par les interactions qui existent (entre les êtres vivants et entre biocénose et biotope).

Ensemble composé du milieu de vie et des êtres vivants qui le peuplent et y interagissent.

Permet de relier deux portions d’un écosystème découpé par un aménagement humain.

Eau contenant des minéraux dissous (sodium, calcium, potassium…). L’eau déminéralisée n’en contient plus.

Liquide brun orangé qui permet de détecter l’amidon par une coloration bleu sombre qui apparaît en sa présence.

Liquide incolore et transparent, qui devient trouble en présence de dioxyde de carbone.

Se dit d’un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il repose sur quatre piliers : social, environnemental, économique et culturel.

Processus au cours duquel un être vivant se forme, grandit, devient adulte et vieillit.

Destruction d’une forêt.

Organisme du sol qui transforme la matière des êtres vivants en matière minérale après leur mort. Le cloporte, qui se nourrit de fragments d’organismes morts et de leurs déchets est un exemple de décomposeur.

Substance de la cellule.

Succession des étapes de la vie d’un être vivant depuis la cellule-œuf jusqu’à sa mort.

Suite de nature glucidique d’évènements qui se déroulent dans un ordre précis et qui recommencent.

Augmentation de la taille et de la masse d’un organisme.

Contrainte qui s’exerce sur les humains et qui est liée à leur milieu de vie.

Relation qui lie deux espèces à la recherche d’une même ressource, dans le même

écosystème.

Organisme identique à celui dont il est issu.

Ensemble des conditions atmosphériques (température, précipitations…) typiques d’une région donnée sur une période longue.

Elle traduit les relations de parentés entre les différents organismes du monde vivant : les espèces classées dans un même groupe sont plus proches parentes entre elles qu’avec les espèces qui sont extérieures à ce groupe. On peut représenter une classification sous la forme d’arbres de parenté ou d’ensembles emboîtés.

Classification d’un ensemble d’êtres vivants selon leurs relations de parenté.

Classification d’un ensemble d’êtres vivants selon leur fonction écologique.

Regrouper des êtres vivants en fonction de caractères qu’ils ont en commun.

Structure des cellules végétales dans laquelle a lieu la photosynthèse.

Qui contient de la chlorophylle, pigment responsable de la couleur verte des plantes.

Être vivant unicellulaire ou pluricellulaire, constituant l’un des règnes du vivant.

Succession de relations « mangeur-mangé » entre des êtres vivants. Elle indique qui est mangé par qui.

Molécule organique de grande taille et de nature glucidique, formée par la répétition de nombreuses molécules de glucose et constituant des cellules végétales.

Première cellule à l’origine d’un nouvel individu. Elle résulte de l’union d’une cellule reproductrice mâle et d’une cellule reproductrice femelle lors de la fécondation.

Cellule mâle (grain de pollen) ou femelle (ovule) qui peut participer à une fécondation donc, servant à la reproduction.

Cellule qui va fusionner avec une cellule reproductrice du sexe opposé et former une cellule-œuf à l’origine d’un nouvel individu.

Structure microscopique qui constitue tous les êtres vivants. Elle réalise des transformations chimiques et des conversions énergétiques pour s’entretenir et se reproduire à partir de matières et d’énergie provenant de son environnement.

Structure commune à tous les êtres vivants, délimitée par une membrane et contenant un cytoplasme et un noyau.

Insuffisance ou absence de certains éléments (nutriments organiques ou minéraux) indispensables au fonctionnement d’un organisme vivant.

Caractère présent chez différentes espèces.

Caractère propre à un groupe.

Caractère qui confère un avantage et implique que les êtres vivants qui le possèdent se reproduisent plus que ceux qui ne le possèdent pas.

Trait distinctif et observable à l’échelle de la cellule, de l’organe, de l’individu, d’une espèce ou d’un groupe.

Tout élément qui caractérise un organisme vivant et qui est utilisé comme critère de classification.

Fragment d’une plante capable de reformer une plante entière.

Mode de reproduction asexuée qui permet de multiplier un végétal à partir du développement d’un fragment isolé de la plante mère (tige, feuille, racine).

Chez les plantes, structure constituée des jeunes feuilles ou d’une jeune fleur.

Ensemble des caractéristiques physiques et chimiques (température, humidité, ensoleillement, etc.) d’un milieu de vie.

Masse de matière provenant d’organismes vivants. Il peut s’agir de la masse totale des organismes vivants présents à un moment donné dans un écosystème, de celle d’une population, de celle d’un stock...

Ensemble des êtres vivants dans les écosystèmes présents sur Terre. Plus il y a d’espèces présentes, plus la biodiversité est élevée.

Ensemble des êtres vivants présents dans un lieu donné.

Se dit d’un matériau qui peut être décomposé par les êtres vivants.

Ensemble des êtres vivants d’un écosystème.

Zone située en bordure de champ, de 5 à 15 m de large, laissée à l’état sauvage ou ensemencée avec des plantes non récoltées.

Micro-organisme constitué d’une seule cellule de très petite taille.

Caractère observable partagé par un ensemble d’êtres vivants et qui permet de les classer dans un même groupe.

Représentation des liens de parenté entre les espèces : il montre l’évolution des espèces.

Qui résulte de l’intervention humaine.

Molécule de la catégorie des glucides (sucres), matière organique fabriquée par les plantes.

Transformation d’un lieu réalisé par les humains.

Mode d’exploitation des terres agricoles associant des plantations d’arbres avec des cultures ou des pâturages.

Mesures prises pour limiter la vulnérabilité en cas d’exposition à un aléa.